2024年の投稿一覧

新着順

2024.12.27

2024.12.27

今年最後の投稿はボツになりました。

もっと、人の心を動かすような文章を書かねば、と自戒しています。

「私の2024」

先月、唐津のシアターENYAで「侍タイムスリッパー」を観た。

世間の評判から娯楽時代劇という先入観だったが、今年一番刺さった映画だった。

豊かさや便利さが当たり前となっている現代人が失いかけている大切なことやものが、笑いの中にちりばめられていた。やはり、良い映画は見栄えではなくではなく、シナリオだ。

振り返れば今年は人生の中でも一番エネルギーを費やした一年だった。

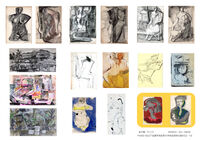

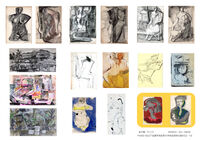

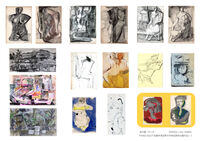

正月には50年続く部活のような小城高校美術部卒業生によるOB展。春には「山下清展」でのワークショップ「貼絵教室」。5月は昨年急逝された先輩の友禅染による「追悼・着物展」。8月通所施設での100回目の「アート教室」の実施。9月に映画館での作品展。10月恩師金子剛先生の60年前のエスキース(下絵類)を中心にした「原展」を鹿島で成功させ、11月は四人の息子たちがお世話になり、今は二人の孫が通うのぞみ保育園での「親子アート教室」で保育園デビューを飾った。

「追悼展」と「原展」では、普段目にすることのできない作家の膨大な下絵や下仕事を多くの来場者に見てもらった。記録に残し伝えるためにもファイリングし、図録の編集も行った。

両者に共通することは決してデジタルや印刷では不可能で伝わることのない「人間の手による表現」。

便利な道具や機械に依存せずに、自らの手を動かすことの大切さと気の遠くなるような時間を費やしての「ものづくりの意味」を理解できた。

まさしく休みなく切れ目のない毎日だったが、人間本来の在り方をもう一度見つめ直すことのできる幸せな1年となった。様々なかたちで関わっていただいた方々に感謝しつつ、来年への決意を新たにした。

平江潔

2024.12.16

2024.12.16

今年もあと2週間あまり

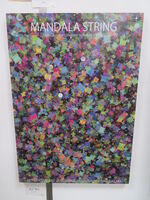

49回黄美展ポスター、つくりました。

平江潔

2024年12月2日

2024年12月2日

「歩きながら考えよう」持っています。

たぶん、10年位前に買って、2度くらい読みました。

直島・ベネッセに行ったころ、テレビでもドキュメンタリーで取り上げられたり・・・本当に凄い人だなと思いました。「安藤忠雄仕事をつくる」も書棚にあります。個人住居からとてつもない建造物まで・・・貫き通す意志を感じます。

若いころはボクサー。竹原ピストルも袴田巌さんも元ボクサー。何かと闘い続ける人に共通するのは表現者としての生き方・在り方かもしれません。

表現者に不可欠なものは「飢えや渇き」幼いころの負の体験は簡単に消えません。

親や家庭や社会に恵まれ続けた人は(たぶん)表現する必要がないのだと思います。

ほとんど病気みたいに表現し続ける私は(きっと)精神的な飢えや渇きに負けたくないと「抗っている」のだと思います。

丈夫な身体と優秀な頭をくれた両親に感謝しながら、死ぬ間際まで表現し続ける覚悟はあります。

昨日、納富会長と村山事務局長がわざわざうちまで来てくれました。黄美展について話をしました。というか、私の独白を聴いてもらったと言った方が適切でしょう。

そういえば、黄美会の後輩に「安藤忠雄」と似た名前の人がいましたね。金子先生がフランス語の1.2.3を口に出して、茶化しているのを時々思い出していました。

そんな時代もありましたが・・・そろそろ店仕舞いを考える時期に来ている気がします。

今日もきちんと歩いてきた平江です。

平江先生

平江先生

㊗️新聞掲載、健吾が黄美会LINEに投稿してくれた紙面と原文を読み比べました。ここで無修正の原文を読めるので嬉しいです。

神戸芸工大の非常勤の昼休みに図書館で暇つぶし、安藤忠雄の「歩きながら考えよう」という本があり、平江先生を連想するタイトルだなぁと思い、借りてみました。NHKのインタビュー番組の書籍化で、大きな文字でページも少なくて速攻読了、自伝と若い世代へのメッセージでした。高卒で世界を放浪して独学で建築家になったそうで、行動力が凄いなと思いました。

照之@神戸空港で搭乗遅延中

文脈から、掲載されるならば、今日が最後だなと思っていたら

文脈から、掲載されるならば、今日が最後だなと思っていたら

本日、11月30日の朝刊にのっていました。

めずらしくほぼ原文通りに採用されていた。

担当者の苦労が透けてみえる。

どんな仕事も楽なものはない。

趣味だって娯楽だって、苦労が大きいほど、やり遂げた時の喜びも大きい。

ただ、目的と意義は不可欠だ。

黄美会と黄美展の存在意義が揺らぐ。

平江潔

ちなみに今年最後の投稿と来年最初の投稿の準備はできています。

先生口撃

先生口撃

本日の朝刊有明抄を読みつつ

んっ?12日の投稿文と同じような主旨、テーマ、ことば・・・?

以前にも同じようなことがあり・・・

偶然?・・・全ての出来事には原因や理由や関連があり、全ては必然

以下、原文

「見えないものをみる」

明け方の東の空に点滅する光を認める。飛行機かと思うが動かない。「UFO?」と一瞬疑うが、しばらく歩いても変化はない。やはり星だということに行きつく。調べてみるとやはり明けの明星、金星のようだ。理由は分からないが星はかすかに点滅して見える。

11月の5時30分は暗く、ライトなしでは歩くのも不安になるが星がきれいだ。

南の空に飛行機を見つける。多いときは5,6機が東へ西へ動いていく。人々が移動を始め、それをサポートする多くのプロが仕事をしていることを想う。

10月の朝には数年ぶりに流れ星を見た。「もしかすると人工衛星か。」と現実的な思考がロマンを邪魔する。

そういえば見えないだけで、昼間にも星は出ているらしい。空が明るいからだ。ありふれた日常の中にある幸せと似ている。太陽のもとではそこに星があることを想像することはない。そこに在るものが見えないのは想像力が足りないからだろうか。

もうすぐ12月。ジョン・レノンの命日がまた来る。日本人にとっては太平洋戦争「開戦の日」だ。

過ちを繰り返したり、人を傷つけたりするのは想像力の欠如が大きな要因だと考える。毎日のように報道される痛ましい事件や事故。世界中で起きている悲惨で愚かな争いごとも終わりがみえない。

ジョンの歌う「イマジン」のように「想像(イマジネーション)」する力があれば、多くの過ちは避けられると思うのだが。

以下、妄想

もし、掲載されれば、ほとぼりがさめる1週間後くらい。

さらに、タイトルが変更、「想像する力」とか。

閑話休題

明後日は亡き母秀の25回目の命日

早いものです。

あと6年で母の亡くなった年に達する。

ぼやぼやしてはいられません。

2024.11.19平江潔

おはようございます。

おはようございます。

色々なことが一段落して、やっと本来の生活に戻りつつあります。

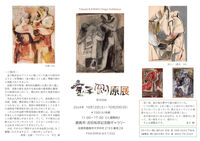

10月の「原展」11月の「保育園親子アート教室」

いくつもの初体験や新たな学びがありました。

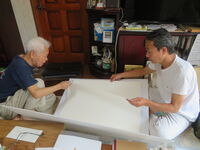

先日、金子先生の新作を預かり、額装します。

やはり、絵を描き続ける先生でいてほしいと思います。

2024.11.14朝 平江潔

照之です

照之です

二科展に8年連続入選㊗️尼崎市総合文化センターの大阪巡回展を観に行きました。長崎でマイカーを使ってるので、電車を乗り継いで行きました。のんびり景色を眺めたり、うたた寝してたら尼崎駅に到着、少し歩いたら会場で、子供二科展の表彰式に来た親子連れで混雑してました。今年も公園のベンチでコンビニおにぎりの昼飯、少し歩いて、尼崎信用金庫の「世界の貯金箱博物館」に寄ってみました。その途中、橋を渡ってたら、ミニパトが停まって女警官が降りて来て、こっちに向かって歩いて来ました。職務質問でもされるのかと思ったら、そばを歩いてた老女が保護されました。徘徊してたようです。貯金箱博物館は古今東西の25,000点を超える貯金箱を収蔵してるらしく、古代エジプトにカバの貯金箱があり、豚の貯金箱の源流だなと思いました。来館記念品をもらえて、箱を開けてみたら「如意之玉」という宝珠型貯金箱でした。すぐ近くの尼信会館のコイン博物館にも寄ってみました。穴があるコインは日本だけらしいと聞いてましたが、パプアニューギニアにワニを描いた穴付きコインがありました。見たことないものや知らなかったことに遭遇するのは楽しいですね😙

2024.11.03

おはようございます。

おはようございます。

昨日、無事?

「金子剛・原展」終了しました。

原展が原点になったのか、減点になったのかは

これからの表現や生き方が示してくれるでしょう。

私にとっては、今回も学びの多いものとすることができました。

こつこつとやり続けることで、色々なことやもの(物・者)が

くっきりみえてくるようになりました。

みえることはたぶん良いことなのでしょうが

みえすぎると、ちょっと辛い時もあります。

そんなこんなも絵で表現できるように成長したいです。

今回も多くの人を巻き込んでしまいました。

関わって下さった方々に感謝します。

2024.10.21朝 平江潔

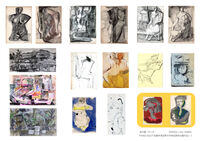

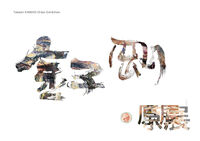

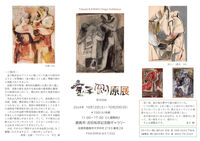

昨日、10月10日、「金子剛・原展」の搬入・飾りつけ

昨日、10月10日、「金子剛・原展」の搬入・飾りつけ

無事に終了しました。佐賀新聞の取材もあり、いよいよ明日

10月12日(土)11:00オープンです。

企画・プロデュース・デザイン・作品の整理監修・図録作成・額装・展示準備・広報・プレゼント、レプリカ等オプション作製、展示作業・事務処理・等々、展覧会開催に必要な事柄をほぼ全てやり切りました。昨日は古賀君田代君村山君高島君らの応援も受け、金子先生も満足されたようです。想定以上の作品の質と量です。

多少、無理をしても見る価値のある展観です。

プレゼントも販売もあります。多くの人に宣伝して、見に来てください。

平江潔

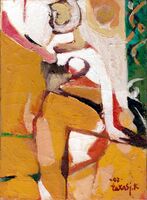

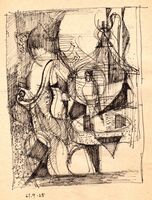

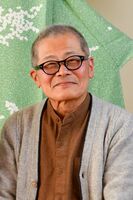

金子剛は昭和14年(1939年)7月生まれ

金子剛は昭和14年(1939年)7月生まれ

下の投稿のデッサンに記されているサイン、37/8/28=1962年8月28日

23歳、特美専攻科の夏休み、(多分)この2か月後くらいに日展初入選

この3か月前くらいに「東光賞」

絶頂期

一人の作家のその時代とその後の時代と人生や生き方を重ねながら作品を観ていくことは、オモシロク、深く、視野も広がり、新たなステージにつながる。と信じる。

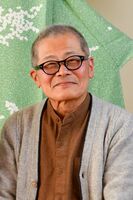

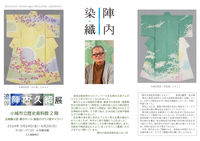

4月5月「陣内久紹展」8月9月「金子剛・原展」今年は二度も、「膨大な作品や資料群の整理とデータ化と展示・広報発信」企画から現場まで走り抜けました。フルマラソンを何度も走りぬいた感があります。

おかげさまで、いくつもの新しい扉が開き、いくつもの抽斗が増えました。そして、目には見えないけれども、だれからも評価されないけれども、真実と共に信念やら真理の後ろ姿がみえてきたような気がします。ありがたいことです。

毎朝寺まで歩いて「南無阿弥陀仏」の6音を唱えることの意味も少しずつ理解できるようになりつつあります。

10日の午後、いよいよ展示です。まちがいなく、「みごたえのある展観」「学びの多い展覧会」になります。まあ、発信する側よりも「みる側」の「みる力」によりますがね。25年前「金子剛と教え子達展」が集大成であり、これが最後と思っていましたが、あれはスタートで、今回も最後のスタートかもしれません。

平江潔

今日もおはよう。小雨もかわしながらの朝歩き。

今日もおはよう。小雨もかわしながらの朝歩き。

今朝の佐賀新聞、掲載投稿文を読んでの感想。

世の中には「海老丼です」を求められたり、企業や組織には「かばなんです。」を求められたりすることが多いのですが、佐賀新聞も企業であり組織としての内規や担当者の見識や好み?だけでなく、編集者やデスク等々のチェックや検閲やらで、素人の投稿文がそのまま世に出ることはまず、ない、と言い切ります。

加えて、最近はAIやアプリが上手に「あたりさわりのない」文章に校正してくれたりもするようです。新大関・大の里の口上の前に図録「金子剛・原展」の文章に「唯一無二」を使いましたが、何かと「物言えば唇寒し秋の風(ものいえばくちびるさむしあきのかぜ)」

直球で話すことがやっかいな、しんどい時代になりました。ましてや後世に残る文章や世に出回るメディアではなおさら。

個性や独創性は生まれることが困難な未来を想像してしまいます。

とりあえず、「デジタル化への反逆」を試みてまいります。「原展・原点・減点」

烏賊、原文です。

「続 続けることの意味」

前回に続き、続けることの意味を考える。

38年間教員生活を送り、そのうち30年間を障害児学校(特別支援学校)にお世話になった。新採から8年間勤めた中学校にも特殊学級(現特別支援学級)があったので、毎年「障害」児の教育に携わったことになる。

できない、わからないことの多い子どもたちに「どうすれば伝わるか」「どんな工夫があればできるのか」を考え続けた結果、自分の中の抽斗の数が増え、気づけば自身の作品に反映されている。

2年前から、通所施設「ライフステージ多久」で毎週アート教室を担当している。施設長の船津静哉君は小・中の同級生で、縁あって引き受けることとなった。

先月100回目の実施の日、参加者の女性の誕生日も重なり、みんなでお祝いをした。

当初、あまり絵を描いたりものを作ったりした経験のない人ばかりで、正直長くは続かないだろうと思っていた。しかし、毎週私がやって来ることを楽しみにしてくれ、回を重ねるごとに集中力や表現力が高まってきた。コンクールへの出品にも挑戦し、入賞者も出すことができた。

「いつでも、どこでも、だれにでもできる創作」がコンセプト。3K「価格・簡単・カッコよく」をキーワードに、様々な素材や工夫で楽しいものづくりを心がけている。

秋には四人の息子が通い、今は二人の孫がお世話になっている保育園で「親子アート教室」を開く。

やりたいことが多すぎて一つのことが長続きしない私だが、多久に美術館をつくりたいという夢は持ち続けている。その夢や目標はずっと高いところにあるが、まずは今日できることを始める。そして、こつこつとやり続けることが一番の近道ではないかと思えるようになった。

㊟エビデンスとは、「証拠」「形跡」「根拠」「裏付け」という意味

㊟ガバナンス(governance)とは、組織や企業における管理や運営、コントロールといった意味

「こんくらいのアイス」

(使用例)デカ盛りで有名なカフェでのやりとり。「でっかいアイスもあるけれど、こんくらいのアイスでいいですか?」

㊟コンプライアンスとは、「法令遵守」という意味の言葉です。日本語では「法律を守る」とも言い換えられます。

以上。

2024.10.7平江潔

2024年9月29日

2024年9月29日

昨日、「金子剛・原展」図録納品

さあ、残りの額装とオプション制作

ラストスパート

ちなみに昨日に続き本日午後組長の

ギャラリートーク

ジパング展

おはようございます。

おはようございます。

入選おめでとう!

まあ、当たり前と言えば当たり前のクオリティーとは知っていますが

入賞、否、最高賞を獲ってください。

閑話休題

昨日は、昨日も、大変お世話になりました。

照之君が九州・長崎に来てくれたことで

私の活動も幅が広がり、速度が高まっています。

金子先生の原点に触れる「原展」

当初の予想より、かなり量的にも質的にも

おもしろい、すごい、展観になりそうです。

欲も意欲も高まってきました。

今週中に作品のデータ化と図録の編集作業をやり遂げてみせます。

2024.9・15 朝 平江潔

照之です

照之です

高校生以来、約40年ぶりに県展に応募してみたら入選しました㊗️

佐賀じゃなくて長崎で、デザイン部門です。二科展みたいにB1サイズのポスターなので慣れてます。

長崎球場で初打席初ヒットな感じ👍

これから多久へスクランブル発進します😙

2024.09.14

住所修正しました。

住所修正しました。

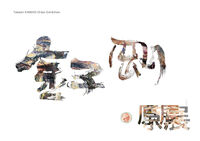

フライヤー原稿

フライヤー原稿

大字を入れた時に右隅の0が枠外に・・・

すでに入稿済み

明日くらいには納品予定

しゃあないので、そのままにしておきます。

ケアレスミス

小さなことに気づけない。反省。

ざくざくと良い絵が出てきて・・・さあ大変!

全てがつながっています。つながっていきます。

明日もアトリエ訪問、そしてシエマの撤去。

平江潔

平江先生

組長のアトリエには宝物がまだありそうですね。

リーフレット内面右下のアトリエの住所、末尾の0が抜けてます😱

952-10です〜

〒840-0027でググってみたら、佐賀市本庄町本庄なので、

アトリエ住所は短い表記で

佐賀市本庄町本庄952-10 でも良いかもです。

組長の油絵裏にもそう書いてあったような気がします。

照之

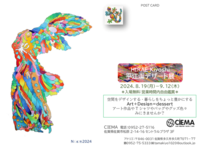

今日も暑い熱い

今日も暑い熱い

原展も大切だが

その前に

シエマのデザート展も

明後日まで。

2024.9.10

2024.9.10

あと、1か月

図録や額装の準備

おっと、その前に、膨大な絵の整理整頓とデータ化

こりゃすごいぞ!

2024.9・3 おはようございます。

2024.9・3 おはようございます。

金曜日、台風の中、上京。

昨晩、無事帰宅。

東京でものすごい展覧会を二つ観てきました。

一人の人間の信念とエネルギー

照之君デザート展アップ、ありがとう。

「金子剛原展」もよろしくお願いします。

平江潔

修正案

修正案

平江先生

平江先生

㊗️採用、この投稿文を載せなきゃ何を載せるんかい!みたいな快打だと思いました。東光展の投稿文、「とうこう」駄洒落にもなっています。原展も楽しみです。ポスターに誤字があります。「15日(月)休廊」→「14日(月)休廊」? 古希展に続く組長への宿題、渡された白紙に少しビビってた組長ですが、渾身作も楽しみです。

照之

続

続

「続 続けることの意味」の原稿がすでに脳内に在る。

後はタイミング、だけだ。

ちなみに「金子剛・原点」の準備が動き始めた。

ポスター原稿はほぼ完成。フライヤーのスタイルも概ねできた。

図録も編集する。作品は在る。あとは選定と額装作業。

大いに期待してもらっていい。

これまでとは一味違った展観がみえている。

2024年8月27日(火)午前7時

2024年8月27日(火)午前7時

おはようございます。平江です。

久しぶりの投稿、採用・・・

忖度があったのどうか、わかりませんが、ピックアップが早かったです。

恒例の一部手直しが入りましたが、ほぼ原文通りでした。

以下

「続けることの意味」

久しぶりにキーボードを叩く。

書きたいことが無い訳ではないが、書き続けることは容易ではない。

佐賀新聞も140年という節目にあって、様々なチャレンジを続けられている。

先日、県立美術館で開催された「90回記念東光展」を観た。

あと10回で1世紀という、長きに渡って続けられている展覧会だ。

この展覧会の特長の一つが「緑光会親子スケッチ」の展示だ。

コロナの前までは、子どもたちの夏休みに合わせて美術館周辺でスケッチ会が実施されていたが、現在は作品を公募するスタイルに変わった。

幼児から大人までの幅広い年齢層の素直な絵に心が動かされる。

上手く描こうとか他人の評価ばかりを気にしながら制作している我が身を自戒する。

様々な芸術団体や絵画グループなどがあるが、このような取り組みは全国的にも稀有である。そしてこの取り組みには「絵を通しての子育てや生涯教育」への思いが根強くあると感じる。

教育者としても多くの業績を残された、故石本秀雄先生が東光会佐賀支部「緑光会」の生みの親と聞く。そして「親子スケッチ会」を始められたのが恩師金子剛先生だ。私自身は絵画団体には属さずに、師の激励と課題を受けながら描き続けている。

今回の東光展を振り返りながら「続ける」ことの意味をもう一度噛みしめたい。

緑光会は小城高校美術部の後輩や教え子たちが中心に研鑽を積んでいるが、会の3代目代表田代利夫君やメンバーがこれまでの歴史の上に、これからどんな景色を描いていくのか期待しつつ、見守りたい。

照之君へ

照之君へ

作品展アップアップ&サポートありがとう。

気が付くと、あとひと月もない。

作品やグッズはいっぱいありますが・・・

8月に入ったら、がんばろう。

今日もアトリエは34度。

2024.7.23 平江潔

http://ciema.info/event/

http://ciema.info/event/

こちらのホームページもご覧ください。

平江潔

いよいよ、夏本番。

いよいよ、夏本番。

今日は多久町顕證寺の歓喜会(お盆のご法座)に出席

「南無阿弥陀仏」をたくさん唱えさせていただきました。

8月下旬から約4週間「デザート展」をやります。

映画は観なくても、作品は観てください。

平江潔 2024.7.21

照之君、アップありがとうございます。写真を整理して送ろうと思ったら、はて(・・?となり、HP投稿を思いだしました。lineアルバムも考えましたが、作業が煩雑になるかとも思い結果こちらに、、。

平江君も言ってましが、本当に何かと役に立つ照之君のアーカイブです。感謝!

納富先輩

追悼展の写真、ありがとうございました😊活動記録に追加しました〜㊗️

ギガファイル便か、Googleドライブか、LINEアルバムとかで届くかなと思ってましたが、

黄美会HPの自由投稿から届くとは意外な驚きでした👍

照之

こんばんは。照之君、写真遅くなり申し訳ありません。

こんばんは。照之君、写真遅くなり申し訳ありません。

陣内追悼展、写真アップありがとうございます。(^^♪

すでに作品はアップされてますので、OPセレモニーやしのぶ会の写真を圧縮して送ります。

画像の投稿も可能と書いてあるけど、枚数が多かったので圧縮して添付しますので、そちらで解凍して適当に選んでください。

もし圧縮ファイルがダメだったら、他のやり方教えてください。(^^)/

毎度根気強くアップしていただき、こちらもすごい財産になってますね。

ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。

納富

PS.メールに添付して送ろうと思ったのですが、よくよく考えるとメルアド知らなくてlineでやり取りしていたので、こちらを思い出しました。よろしく(^.^)/~~~

追悼陣内久紹展の大成功、本当に良い供養になったと思います。展示会場での作業に行けませんでしたが、生前、久紹先輩が見たいと言ってた着物姿を偲ぶ会でたくさん見ることができて良かったです。時々、平江先生の狂気が少し怖く感じますが、全力でやり尽くしたら、新たな目標が見えてきて、次々に新しい山頂を踏破していけるような気がします。どんどん突き進みましょう〜

追悼陣内久紹展の大成功、本当に良い供養になったと思います。展示会場での作業に行けませんでしたが、生前、久紹先輩が見たいと言ってた着物姿を偲ぶ会でたくさん見ることができて良かったです。時々、平江先生の狂気が少し怖く感じますが、全力でやり尽くしたら、新たな目標が見えてきて、次々に新しい山頂を踏破していけるような気がします。どんどん突き進みましょう〜

照之

2024年6月3日

2024年6月3日

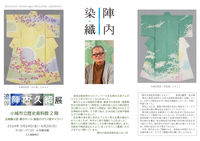

追悼陣内久紹展 撤去・搬出 無事完全終了

約750名の観覧者 大成功と言えるでしょう。

金子先生からの電話を受けてから8か月

黄美会新年会で正式にスタートを切って5か月

ほぼ、全て出し切った取り組みとなりました。

想定外のことや想定以上のこともありました。

ここが限界だとは思いません。

新たな扉が開き、新たな抽斗が増え・・・

自己の可能性を感じることもできました。

どこまで行けるか

行けるところまで、行ってみようと思います。

協力、支援してくれた全ての人やことやものに

感謝します。

平江潔

2024・5,31

2024・5,31

おはようございます。

追悼展もあと3日

照之君、今回も多くの記録写真ありがとう。

また、素人が作ったにしては、完成度の高い図録ができたのも

照之君のサポートがあったからです。重ねて感謝。

我ながら、ものすごい実践でした。

苦労という言葉が陳腐に聞こえてしまうくらいの膨大な作業をやり切りました。

そして、多くの貴重な学びがあり、抽斗の中に別の抽斗を収めることもできました。

やったことのない者には、理解どころか、知ることも、気づくことも、否

感じることさえできない、という真理みたいなことにも辿り着いた気がします。

今回の実践は、「追悼陣内久紹展」&「偲ぶ会」だけで成立しているわけではない。

これまでの組長の教育者としてのたゆまない愛や黄美会の存在・・・

これまでや最近の私や組長の関わってきた多くの事柄・・・

それら、全てのことが繋がった、結集したものです。

理解されないことは百も承知です。

しかし、生き残された者としての責任として

決して忘れてはならないこと、亡くしてはならないもの、それを伝える

記録して記憶にとどめるために、私は命さえ懸けてもやらねばならないことがあるのだと、久紹先輩からのメッセージを受け取ったような気がします。

常識的な人間はやりません。正気ではやれません。

「病気」を通り越して、「狂気」・・・気が違わねば、やれません。

考えて、考えて、考え抜いて・・・

降りてくる、思いついたことは、全てやる。

手を抜かない。ていねいに、きちんと、やる。

後悔のないように、反省は忘れない。

自分が根っからの貧乏性でメンドクサガリ屋ということを、まずはしっかり自覚することで、一歩ずつ上を、そして、いつか、頂上に・・・

そんな当たり前のことを明確に理解できました。

全てのことがらに学びがあることに感謝です。

平江潔

2024.5.17

2024.5.17

いよいよ、あと1週間です。

ということで、佐賀新聞に投稿しました。

「手仕事の伝承」

定年で退職した2018年に妻の計らいで金沢を訪れました。駅前の鼓門に圧倒され、21世紀美術館の現代アートに心躍り、工芸品店では加賀手毬や水引などの美しさに魅了されました。古い家並みのひがし茶屋街では河豚の卵巣の糠漬けに出会い、帰りに孫のお食い初め用に輪島塗の器を買い求めました。

翌年も桜の季節に再訪し、金沢城の満開の夜桜に目を奪われた翌日、富山市へ足を延ばしガラス美術館や富山県美術館の建築や展示作品に感動しました。美術館の屋上庭園からは雪の残る雄大な立山連峰が眺望でき、あの雪解け水が富山湾に注ぎこみ、人々の暮らしを支えているのだなと感じました。

正月の地震により大きな痛手を負った石川県能登地方。未だライフラインさえも復旧できていない地区もあるようですが、北陸の伝統工芸が危機的状況にあるようです。長い歴史に根ざした技術やノウハウが失われることなく、受け継がれていくことを願います。

5月24日から小城市立歴史資料館で着物展を開催します。昨年急逝された小城高校時代の先輩、陣内久紹(じんのうちひさつぐ)さんの京友禅の着物をメインとした展示です。完成された美しい着物の他にも作品が出来上がるまでの工程や染「蒔糊(まきのり)」の技術なども紹介します。さらに着物の図案(下絵)や道具類も展示し、一般には見ることのできない職人の下仕事も見ていただく予定です。

普段、工芸に興味のない若い人や未来を担う子どもたちに伝統工芸のすばらしさを届けたいと思います。そのためにも作品や創作過程を図録にまとめました。来場者の方々にプレゼントします。

4月の投稿は久しぶりにボツとなりました。

4月の投稿は久しぶりにボツとなりました。

5月もボツかなと思っていたら、本日掲載。

原文をお読みください。

6月分の前に、来週、「追悼展」のための投稿を準備しています。

同一月に2度掲載されることはないので、ボツ覚悟で挑みます。

「原因と理由と動機」

連続ドラマはほとんど見ないが1話で完結する「相棒」はたまに見る。主人公の刑事杉下右京が強い正義心で難解な事件を解き明かし、犯罪者を追い詰め解決に導く。時には上層部や警察組織に抗う姿に共感を覚える。杉下は事件の全容が解明されても、犯行の動機が明らかにされないうちは、事件の解決はないと言い切る。

国会では議員の裏金疑惑が大きな問題として議論されているが、一向に真実は解明されない。だれも自ら責任を取ろうとはしない。資金の流れや使途についても事実さえ見えてこない。

作文指導の基本に5W1Hがある。文章には「いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように」を必ず入れるというものだ。特に「なぜ」は文章の肝となる。

だれが、いつ、どんな方法で金を集めたのか、どの程度の金額だったのか。事実を明らかにすることは当然だが、より重要なことはなぜそのような金が必要なのか。さらに何に使われたのか、ではないだろうか。

全ての事柄には理由がある。人の行動には目的があり動機がある。事件や事故については、再発を防ぐためにも原因や背景を明らかにしなければならない。

失敗や間違いは誰にでも起こり得ることだが、表面的な形だけの反省では同じ過ちを繰り返してしまう。問題の根幹、簡単には見えない水面下に潜む本質を探り当てなければならない。

政治家の犯罪とも言える行いと国民の政治に対する向き合い方は無関係とは言えない気がする。私たち有権者の意識が問われているのかもしれない。

2024.5.7平江潔

5月になりました。

5月になりました。

いよいよです。

24日のオープニング

みなさん来てください。

また、多くの人にお伝えください。

隠さんで、拡散してください。

平江潔 2024.5.1

「追悼陣内久紹展」図録完成しました。

「追悼陣内久紹展」図録完成しました。

関係者及び観覧者には差し上げます。

準備期間、実質、残り20日

さあて、ラストスパートだ。

平江潔

照之君

照之君

色々とありがとう。

生活もホームページもお引越しで大変でした。

新しいサーバーのせいか(成果)

サクサク反応します。

よかった、よかった。

写真修正アプリ?

気持ち悪いくらいに、すごいです。

色々と遊んでいます。

無料なので、制限はありますが、ぼちぼちやります。

平江潔

久しぶりの照之です

久しぶりの照之です

長崎県立大学の教員宿舎と研究室への引っ越しに続き、ここ、meziro.sun.ac.jpに黄美会HPを引っ越しました㊗️ 廃棄処分されるパソコンのパーツを組合せたサーバです。歴代最高のサーバ室に置いてもらい、設定に3日ぐらい手こずりましたが、「できるまでやればできる」で成し遂げました👍

教員宿舎への入居時、シーリングライトが無くて、風呂,トイレ,廊下,玄関の電灯だけでしばらく暮らしてました。いつまでも研究室にいてOKで、帰ったら風呂に入って寝るだけですが、6畳和室にだけシーリングライトを付けました。やっぱり明かりが灯ると気持ち良く、薄暗い生活はなんだか避難生活みたいだったなと思いました。ジャパネットたかたで、お掃除ロボ「ルンバ」の安いのを買ってみました。結構ゴミを吸い取ってたので驚きました。

2024.04.25

フライヤー内面

フライヤー内面

フライヤー外面

フライヤー外面

おはようございます。潔です。

おはようございます。潔です。

抽選漏れ?かどうかは分かりませんが残念でした。

まあ、時期尚早ということでしょう。

まず、これからの新生活の足場を固めてから・・・

阿弥陀様のお導きと考えましょう。

さあ、「金子照之君長崎県立大学教授就任祝賀会」

「第3・4回潔先生による清の貼絵教室」

「追悼陣内久紹展」ポスター、フライヤー、そして図録編集作業

からの展示準備等々

気力体力財力を傾けて、全力で取り組みますよ。

照之です

照之です

福岡市美術館への個展申請は却下でした😱また申請してみます😙

2024.03.25

照之君へ

照之君へ

おかげさまで背景処理できました。

完全とは言えないまでも、97%OK

どうしても影的な部分や他の映り込み的なものがちょっとだけ残ります。

後は二つの画像処理ソフトを駆使して、手作業で仕上げています。この作業がちょっと手間ですが頑張ります。また、無料お試しソフトなので1日1枚しかダウンロードできません。まだ時間はあるので有料にしないで、こつこつやっていきます。図録に載せたい着物画像は20点以上ありますが、1か月あればなんとかなるでしょう。

また、制作プロセスや資料的な貴重なものもたくさんあり、かっこよく展示できるように試行錯誤しています。4月からは近くなるので、色々とサポートをお願いします。とりあえず、31日の組長の話を一緒に聴けたら嬉しいです。平江

平江先生

オンラインツールのMyEditを使って、ばっちり背景除去できたんですね㊗️ 無料でも結構いろいろできるので便利です。

来年度から非常勤講師なのでサーバー管理者の権限が無いそうで、黄美会HPを運用してるサーバーは9月末に停止することになりました。従来は即停止らしいですが、半年猶予をもらえました。10月からは新しいサーバーで継続できるようにします👍

照之

おはようございます。

おはようございます。

何かと多忙な時にありがとう。

きめ細やかでリアルタイムのサポート

本当に助かっています。

ポスターの画像も照之君紹介のアプリ?(HP)で

できました。

これからも校正よろしくです。

平江

平江先生

平江先生

3月分の原稿をしみじみ拝読しました。マイナスは気にせずプラスを伸ばしたり、マイナスをプラスにしたり、できることが増えるのは嬉しいです。2月の投稿文、掲載されましたね㊗️

追悼展チラシの冒頭、「Hisathugu」になってます。仮名入力すると「ひさてゅぐ」、「Hisatsugu」ですね。

13日までに研究室を退去しなきゃいけないので、本棚の書籍などをダンボール箱に詰めたら、取り敢えず買って来た20箱じゃ足りんかったです。アート引越センターの見積もりは約47万円で驚きました。クロネコ営業所へ自分で持ち込んで、宅配便で送ることにします。たぶん15万円ぐらい?

4月からは非常勤なので、まだ退職しない感じですが、昨日は三宮の「味加味」という店で、主任,助手さん,私の学科送別会でした。他学科や退職した教員も駆けつけてくれて、楽しかったです。写真は長崎出身の永吉先生が作ってくれた私のフィギュアです。数年前に3Dスキャナーで計測してもらってた全身データを3Dプリンターで印刷して銀塗装、足裏に磁石を仕込んであり、台にくっついて立ちます。ターミネーター2の悪役みたいで嬉しいです。実家は浜口町の「なかよし食堂」らしいので、食べに行こうと思います👍

照之

2024.3.8 平江潔

2024.3.8 平江潔

昨日、3月分の原稿を投稿しました。

ちなみに、「追悼陣内久紹展」の準備も順調に進んでいます。

関係のみなさんには3月下旬に趣意書をお送りします。

よろしくお願いします。

「なのにとだから」

目が見えないのにピアノが弾ける。海苔師なのにラ・カンパネラを演奏できる。

「漁師だからピアノなんて」とか、「障害があるのに、できる」とか。その背景には、「障害があるから、できない。できるはずがない」という先入観や障害観が横たわっている。

聴覚障害児の親が子どもをピアノ教室に通わせるというエピソードがある。「たとえ聴覚に障害があってもピアノを弾くことができる」「聞こえる人間と同じように育てたい」という願いが後押しする。

我が家の4男はアトピーで1歳前後から卵やお米を食べると強いアレルギー反応により、血が出るまで搔きむしり入院治療も試みた。「何も食べられないのでは」と心配したが、医師から「食べられるものはたくさんありますよ」というアドバイスを受け、食卓は和食中心のメニューとなった。気が付けば家族も病気をしなくなった。

わが子の障害や病気の宣告を受けると親はできないことに悩み将来に不安を抱く。しかし、できることに出会うと子育てを楽しめるようになる。

見えなくても聞こえる。声は出なくても、筆談や手話で会話できる。走ることはできなくても車椅子でスポーツもできる。

できないことにばかり目を向けずにできることを探す、続ける、伸ばすことで才能が開く。

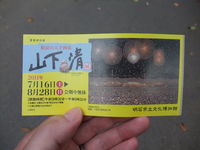

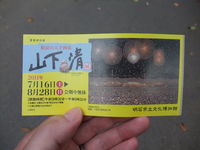

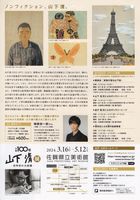

県立美術館では山下清展が開催される。ドラマ等の影響か、すばらしい貼絵作家という本質よりも、ユニークな逸話が「障害者」という印象を与えている。

清の作品を素直に観れば、絵を描くことが純粋に好きだったことが伝わってくる。

好きなことを続けていれば、たとえ有名な画家やピアニストにはなれなくても、充実した幸福な人生を送ることは誰にでもできる。

アールブリュットの定義

アールブリュットの定義

解釈や立場で色々ありそうです。

正規の教育を受けていない・・・というならば

現代において日本には、ほぼ、アールブリュットにカテゴライズされる作家はいません。まあ、そんなのかんけいねえ!

明日まで、武雄で、大和の時の教え子が個展開催中

昨日の佐賀新聞で知り、今日行ってきました。

色々、話もできました。21歳独学、動画も自分一人で撮影編集

ぶっ飛びました。

「障害」者なんてかんけいねえ!

まさしく「才能」を見せつけられました。

まあ、見てください。

2024.3.2 平江

平江先生

平江先生

㊗️山下清展、3月31日の組長ギャラリートークに参上しようと思います。2011年に明石市立文化博物館でやってたのを観に行きました😊創作する人はみんなアールブリュット的な部分がある感じ。先日、博士論文の公聴会に行ってみた時、ヘタウマを研究した学生がいました。ヘタウマの定義は無いそうで、自分はヘタなつもりじゃないのにヘタウマと呼ばれてる人もいるみたいです。アールブリュットも定義は難しいけど、「イイモノハイイ!」ですね。

3月末に長崎へ荷物を運びます。金曜丸一日、神戸で非常勤講師することが正式に決まりました。神戸と長崎を行ったり来たりの勤務ですが、佐賀の近くに戻れて嬉しいです👍

今日は猛の14回目の誕生日です🎊

照之

続編

続編

展覧会フライヤー裏面

良かったら!あなたも!参加しませんか!

アートはみるだけではダメだ!

手を動かせ!足を使え!

です。

2024年2月29日 閏年(じゅねんとも読むらしい)早朝・雨

2024年2月29日 閏年(じゅねんとも読むらしい)早朝・雨

佐賀県立美術館で「山下清展」が開催されます。

結構大がかりな展覧会のようです。組長は番宣に駆り出され、近々、毎日のように放映されるようです。(約3分のドキュメンタリー?)

組長は6回のギャラリートークもやります。そして、ピンチヒッターの私は「貼絵教室」(ワークショップ)を4回担当します。一昨年から毎週やっている「通所施設でのアート教室」での実践が役に立ちそうです。

ちなみに、この企画に関して、「アールブリュットとは?」「障害者アートとは?」「山下清はアールブリュットか?」などなど、猛勉強中・思考中です。一定の頭の整理はつきそうですが、答えは出ません。・・・「イインデス!」

平江潔

追記

追記

ちょっとググってみたら

ろうわ連盟のホームページにマーク(たつの落とし子)の解説を発見

思い出しました。この話です。

「マークデザインについて」

龍の耳が海の中に落ち、耳は転じて龍の落し子になる。ろうとしての龍の耳が海の中に落ちたことになれば、たつの落し子はろうあ者を象徴するシンボルになる。たつの落し子は耳を型どっており、愛嬌があり、全国のろう者のマスコットとされている。これを全日本ろうあ連盟のマークに採用した発案者は大原省三画伯である。全国にいろいろな龍の落し子のマークがありその統一をはかるため、新しく作成することになった。第14回全国ろうあ者大会のマークが非常に好評なので、この機に全日本ろうあ連盟の正式マークとして利用することとした。このマークは次の三点をポイントにデザイン化したものである。

・3月3日耳の日にちなんだ「3」の数字

・ろう者の「ろ」の字

・耳のかたちを総合して、単純な表現で見やすいもの。

余談

3月3日は語呂合わせで耳の日 だが、ヘレン・ケラーの恩師の恩師、グラハム・ベルがサリバン先生をケラー家に派遣した日でもある。そして、その日はベルの誕生日。ベルは聾学校の教師で妻は聾学校の教え子、いわゆる聴覚障害者、ベルの母親も難聴者という説がある。ベルが何故電話を発明しようとしたのか。愛する妻が遠くに居ても声が聞こえるようにという願い・・・テレ・コミュニケーション・・・テレ=遠く・・・テレフォン

色々と因縁めいて面白い。ちなみにサリバン先生の誕生日は10月20日

色々とムリクリに結びつけてしまう悪癖

ちなみに6月6日は補聴器の日

照之さま

照之さま

色々と勉強していますね。

私も色々と勉強になります。

龍はいつどこで生まれたのかも知りませんが

多くの絵師が描いていますね。

耳がある龍もいれば、そうでないものもあるようです。

龍の下に耳がついて「聾」になったいわれも知りませんが

確かに不思議な感じです。

そして、想が生まれたのが辰年。

想は聴覚障害者の障害レベル(障害者手帳等級)は聾です。

しかし、手話は使いません。音声日本語中心の難聴者です。

ちゃんと理解するためには平江の講義を数時間受講しないと難しい?

ややこしい世界です。

まあ、学びと思考と行動を続けていくしかありません。

そういえば、原田マハの小説「風神雷神」で幼少の俵屋宗達が

織田信長の前で象を描くシーンがあります。

見たこともない象を宗達は生き生きと描くのです。

想と像

平江先生

福岡市美術館からの申請書受け取りメールには「こちらはたいへん多くのお申込みがある施設となります。ご希望に沿えないこともあります旨、ご了承いただければ幸いです。」と書いてあり、個展OKの確率は低そうですが、万が一採用されても、敏腕プロデューサーの平江先生がいるので鬼に金棒です㊗️

「耳がない=聞こえない」の連想で、耳がない龍みたいなタツノオトシゴが聾者のマークなんですね。「龍に九似あり」、龍には9つの生物の特徴があり、耳は牛に似てるらしく、「龍には耳がある」ので、第一段の前提が違ってました。龍は架空の生物、何でもありの空想話なので、いろいろ混乱します。前提命題が偽なら何でも真になるという「空虚な真」と似てるなと思いました。耳を切り落としたゴッホは聞こえなくなってないだろうけど、「耳がない=聞こえない」と連想しがちですね。タツノオトシゴは補聴器に似てるので、そっち方面の話に結びつけたら良いかも???

照之

おはようございます。

おはようございます。

照之君はこれから九州を地盤として活動できそうですね。

微力ながらも応援します。

昨日、今年のスケジュールを整理していて

秋にイベント(個展か何か)をしようと思っていたところ

以心伝心電信柱?

タツノオトシゴの話は・・・

又聞き的な説なので・・・海老も佃洲もありませんが

聾の人から聞いた話で・・・確か聾啞協会かなんかの手帳に書いてあって

龍の下に耳と書いて「聾」

「龍には耳がない」=「きこえない」

「龍の耳は海に落ちてタツノオトシゴとなった」

「ろう者はタツノオトシゴである」という説

だから、聾者は龍の子ども。

というような、三段論法的な話です。

平江潔

照之です

2月の投稿文を拝読しました。漢字の由来は不思議ですね。

「龍には耳がない」は「タツノオトシゴには耳がない」の誤記?

【NOMA個展の後日談】

二科展入選作「Pandemic Life」を副島義憲さんにご購入頂きましたが、残念ながらキャンセルになりました。ググってみたら、後輩が勤めてる兵庫大学の理事だったので、後輩にメールしたら驚いてました。佐賀北高野球部出身で、北高が夏の甲子園で優勝した時には全試合応援に行ったそうです。

福岡市美術館での個展を熱心に勧められた下尾幸生さんをググってみたら、三瀬の陶芸家で、福岡市美術館でも個展されてました。黄美展の会場で「二科展に応募してみなさい」と勧めてくれた蒲原紀亜さんを思い出し、二科展に応募し続けたらあれこれ受賞するようになったなぁ、お爺さんからの勧めは積極的にやってみようと思い、ギャラリーCまたはEでの9月の個展を申請してみました。3月末に利用可否の通知が来るそうです。もし個展OKだったら、約40mの壁面なので、B1パネルを40枚くらい作るかもです。

2024.01.31

今日、1月31日は次男:想と三男の長男、孫の湊の誕生日です。というわけで、2月分の文章を投稿しました。さてさて、ボツか否か、楽しみに待ちましょう。

今日、1月31日は次男:想と三男の長男、孫の湊の誕生日です。というわけで、2月分の文章を投稿しました。さてさて、ボツか否か、楽しみに待ちましょう。

先天性重度難聴の次男は辰年生まれだ。現在は長崎県の水産試験場に勤務し、休日返上で養殖フグの世話に追われつつ、二児の父親としても奮闘している。

子どもの頃、タツノオトシゴは実際には存在しない、空想の動物だと思っていた。神話のいきもの龍がその理由だ。初めて水族館で生きているタツノオトシゴを見たときは正直驚いた。

龍の下に耳を書いて聾。龍には耳がない。龍の耳が海に落ちてタツノオトシゴとなったという説がある。龍に耳がないことから、聾という漢字は差別用語とされ、多くの聾学校は「ろう学校」と表記されるようになった。「障害」も似たような道をたどった。「害」は差別に通じるから「がい」と改められたり、また「障碍」と変換されたりする場合も多い。ちなみに文部科学省は「聾」の表記はしないが「障害」はそのまま使用している。

「聾」という漢字について、ろう者の中には神獣としての龍の子どもという解釈により、「聾者」の表記に誇りを持つと発言する人たちもいる。

差別用語や平等については様々な価値観や背景、それぞれの立場や解釈によって理解の仕方が異なるようだ。ものごとへの理解や判断は一方向からだけでは誤解や曲解につながる。様々な経験を通して多くを学び、深く考えることが不可欠だ。また、様々な人々の意見や考えをも糧にすることが肝要だろう。さらに一度出した答えも学びによって変わることもある。変化を成長とするならば、変わることを恐れずに学び続けたい。

平江先生

黄美会HPも早20年目突入で、こつこつ蓄積した写真が結構な枚数になり、黄美会の活動のエビデンスみたいな感じで、いろいろ活用できて嬉しいです。スナップ撮影が好き、活動記録に追加するの簡単、データが充実してくると満足感も増し、自分の好きなこと(スナップ撮影とホームページ作り)が好循環して、楽しくやれています㊗️ 質より量!、量が膨大に増えることによる質の醸造?かな〜と思います😃

照之

2024年1月12日

2024年1月12日

激動の辰年始動

黄美会も激動のスタート?

今年もやる!

照之君今年もたくさんの写真ありがとう。

5月の「追悼陣内久紹展」に向けても、よろしくお願いします。

君の記録写真が今こそ力を発揮します。

だれにでもできそうなことだけど

だれもやらないこと

私も肝に銘じて、だれもやらないことに全力を注ぎます。

「褒められもせず、認められることもなく。ましてや理解されることもない。そんなことにこそ愛をもって、命がけで挑む!」それはきっと幸せなことだと思います。

平江潔

今日の続編

佐賀新聞への投稿を今年も継続します。

ボツでもいい、書き続けることに意味がある。

以下、1月7日に投稿した原文です。

「辰年にたつ」

2024年新しい年がスタートした。

小城高校で金子剛先生に美術の指導を受けた卒業生による黄美展も48回目を開催した。1977年以来、毎年正月に集い続け、再来年の50回目の記念展に向けても動きを始めた。

個人的には昨年は2度の個展、障害者通所施設でのアート教室の取り組み、佐賀新聞ひろばへの投稿などを通して、表現することや伝えることの難しさと大切さを感じた。

「アートは力」障害があろうとなかろうと、ものづくりの楽しさは生きる力に直結する。

「ことばは力」使い方を間違えれば刃ともなるし、人に勇気を与えることもできる。

今年もことばで想いを届けられるように文章を書き、ことばにできないことは絵で表現できるように描き続けたい。

ちなみに読者投稿コーナー「ひろば」は色々な人々が文章で集う広場と思っていたが、多様な意見や貴重な経験を拾い集める場ではないかと思えるようになった。

「逃げ出さず、投げ出さず、腐らず、挑み続ける。」障害児の子育てや教育、表現活動を通して得ることができた私の信条だ。

今年は辰年。断捨離も終活もままならぬが、余分なものを絶つ、地に足をつけて立つ、そして新たなステージに向かって発つ。そんな一年にしたいと思う。

おはようございます。平江です。

おはようございます。平江です。

昨日、第48回黄美展無事終了

ワークショップ体験コーナーもほどほどのお客さんで良かったです。

後片付けの後、「陣内久紹追悼展」の会議をしました。

詳細はこれからですが、準備に入ります。

会期 2024年 5月24日(金)〜6月2日(日)

会場 小城市歴史資料館2階

企画展示室:創造のガラス壁ギャラリー:ホール(通路)

ご理解とご協力お願いします。2024.1.10

照之です

照之です

あけましておめでとうございます㊗️

今年もよろしくお願いします

10泊11日のNOMA個展出張から無事帰宅して、軽めの大掃除して、新年を迎えました。平江先生プロデュースの下、猛の飾り付けヘルプは心底有難く、組長との会食、いろんな観覧者との対話、差し入れ頂き、新たな出会いもあり、今後の展開が朧げながら見えるような感じでした。今年は昇り竜の如く躍進したいです😃

2024.01.01

2024.12.27

2024.12.27